8月13日是「世界左撇子日」,你身邊有左撇子嗎,還是你就是左撇子?你曾因為習慣用左手寫字,被老師無情糾正嗎?身處在逐漸多元包容的現代,左撇子似乎終於得以安心生存,不再是需要被矯正的少數族群。然而,回溯悠悠歷史長河,那隻「與眾不同」的左手,卻經歷數千年的不善待,不僅曾被視為污穢、邪惡的存在,甚至與惡魔掛鉤。

不是,明明都是身體的一部分,為什麼左手的待遇會這麼差?其實不只是左手,光是「左邊」這件事,就已經是很大條的問題了。

從語言到信仰,左邊一直都很「不對勁」

今年初,旅居美國的台灣導演鄒時擎,執導電影《左撇子女孩》(Left-Handed Girl)在坎城影展大放異彩,勇奪影評人週大獎與金鐵道獎等殊榮。預告片中有一幕特別令人揪心:身為左撇子的小女孩,正在餐桌上用餐,卻突然被一位長輩嚴厲制止:「欸,妳怎麼用左手吃飯?」

然而,如果你是左撇子,你可能從沒想過,自己出生時那隻總是迫不及待伸出來的左手,除了在飯桌上成為長輩數落的話題,竟然還背負了幾千年的文化原罪。

在語言學上,「左」從一開始就不怎麼討喜。英文的左「left」源於盎格魯克遜語的「lyft」,也有著「疲弱的」、「斷掉的」之意;反之,右的古拉丁語「dexter」則是「正直」的意涵。

英文裡「sinister」這個詞,今天我們用來形容「詭異邪惡」的東西,但其實它來自拉丁文的「sinistra」,原意在座各位應該有猜到,就是「左邊」。法文的「gauche」也是左的意思,同時也意指「笨拙、不圓滑」。而這種語言上的不友善,其實背後有深厚的文化脈絡支持:宗教。

在基督教的聖經裡,耶穌坐在上帝的右邊,神的恩典、力量與拯救總是在右邊降臨,而左邊則是審判、毀滅與被遺棄的象徵。到了中世紀歐洲,這種對「左」的戒心被進一步升級。當時的人們認為魔鬼是左撇子,並會用左手為其信徒施洗。

這種無端的恐懼與偏見,導致許多左撇子受到社會歧視,甚至在獵巫行動中成為被指控的對象。只因習慣用左手,便可能在宗教審判中被火刑伺候。

除了迷信,左手也被一堆地方視為「不潔」

左撇子在宗教中已經夠委屈了,在日常生活中,還得繼續忍耐社交地獄的試煉。

在印度和多數中東、非洲文化中,左手被視為「不潔」,其實源自非常實際的理由。傳統如廁後,人們習慣用左手清潔身體,在沒有衛生紙、只有水壺的世界,左右手的「功能分工」就此形成:右手負責進食、握手與遞送物品;左手呢,則處理私密的清潔事宜。

於是,用左手遞錢、遞食物或打招呼,都會被視為嚴重失禮,甚至是一種文化挑釁。

伊斯蘭教甚至把這分工納入宗教規範。先知穆罕默德在《聖訓》(Hadith)中諄諄告誡信徒不要用左手吃飯,因為那是撒旦(Shaitan,阿拉伯語:شيطان)在用的手!可見,宗教不只守衛靈魂,還順便規劃了飲食禮儀。

即使在非宗教的印度文化中,這套左右手的規訓依然根深蒂固。即使你天生是左撇子,也會從小被訓練、甚至強迫改成右手吃飯,以避免成為不禮貌的象徵。千年約定俗成的文化壓力,遠比慣用手的本能還強。

說完了南亞印度,那其他亞洲地區對「左邊」的看法又是如何?

東方人眼中,有些曖昧不明的左右觀

與西方文化將「左」單純當成「邪惡的反面」不同,東方對「左」的態度則顯得彈性又曖昧。

現代中文裡,我們常說「意見相『左』」就有著「反」的意思。然而,在古代中國,左右的象徵其實隨場景和年代而變。《老子》裡面就有提到:「吉事尚左,凶事尚右」。在舉行祭祀、婚禮等吉利的事情時,以左邊為尊位;舉行喪禮、出征等不吉利的事情時,以右邊為尊位。

秦漢以後大致上以左為尊,官職中「左丞相」通常高於「右丞相」。然而另一方面,古代中國提到的「左遷」,卻代表著「貶官、降職」。儘管你在官場上可能高居左丞相之位,隨時還是會「被左」一下。這一邊升官另一邊降職。左右不分,是不是超級矛盾?

其實不同朝代,對左右的看法也不盡相同。元朝時期,由於是外族蒙古族建立的政權,刻意與中原傳統相異,明確以右為尊;明朝時又恢復以左為尊,後來到了清朝則繼續延續前朝模式,但在某些方面也存在尚右的習慣。

換個角度以哲學層面而言,左對應東、春天與陽氣,是生機與開始的象徵。風水上說「左青龍,右白虎」,青龍這位左側神獸象徵祥瑞、權力與創造力。

無論如何,不管東西方,絕大多數左撇子的童年都相當不輕鬆。原因出自於全球教育界幾乎一致認為:左撇子「需要被矯正」。

那些年,我們在課堂上被打左手的日子

十九世紀時,犯罪學家Cesare Lombroso曾提出一種爭議性的觀點,認為某些身體特徵或缺陷可能與「犯罪傾向」有關,其中「慣用左手」也被列入其中。

到了1920年代,這類偏見依然存在,部分英美地區的小兒科醫師,甚至主張左撇子的孩子,在發展上有明顯遲緩或智能不足的情形。像是蘇格蘭醫師William Elder就曾認為,左撇子兒童普遍有肢體協調障礙,智力低於平均,甚至常伴隨智能發展遲緩的問題。

在那個時空背景下,左撇子等同於會導致智力不足、行為偏差。於是,學校裡出現一整套嚴格的「矯正手法」:打手心、罰站、捆綁左手、用工具限制使用,讓孩子們從小學會「用正確的手做事」。然而,這樣霸王硬上弓的矯正行為,卻似乎衍伸出另一種嚴重的副作用——口吃。

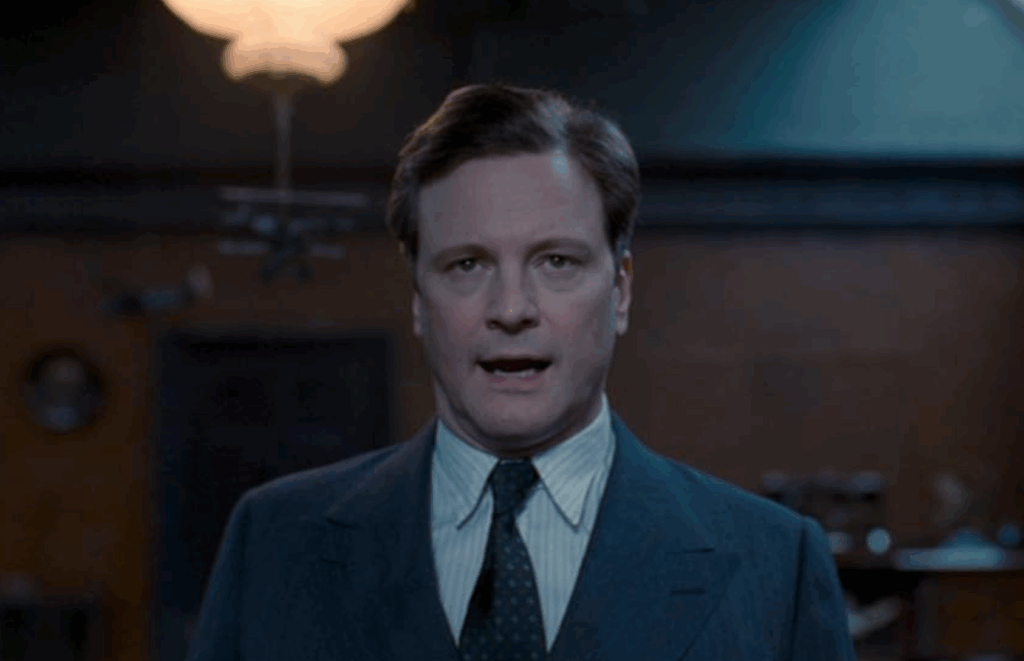

1914年,左撇子心理學家Lewis M. Terman出版的教科書中寫下,「強迫左利手更改為右利手,會提高口吃的風險」。二戰時期,英國國王喬治六世(King George VI of United Kingdom)就是個被強迫從左撇子改成右手的受害者,他的口吃問題據說就是從這裡開始的。

曾榮獲奧斯卡最佳影片的電影《王者之聲》(The King’s Speech),講述的是英國國王喬治六世在語言治療師Lionel Logue的協助下,努力克服口吃的真實故事。片中有一幕令人印象深刻:Logue看著正一邊喝悶酒、一邊擺弄飛機模型的喬治六世,突然問道:「你原本是用右手的嗎?」喬治六世回答:「左手,因為我被懲罰過,所以現在都用右手」,Logue聽完點頭表示:「這在口吃者身上很常見」。

然而隨著時代進步帶動觀念改變,對左撇子的陳腐觀念似乎漸漸鬆綁,不再是需要被強迫抹去的生理本能。從語言、宗教、文化、教育到生活工具,我們終於開始鬆開那種對「左」的歷史性敵意,慢慢學會接受、設計,甚至欣賞這樣的不同。

現在,不但有專門為左手設計的剪刀、筆記本、餐具,還有像日本「左ききの道具店」這樣的品牌,把「左撇子」從被隱藏的少數,變成一種可以驕傲展示的生活風格。

在人類世界,左撇子雖然只占了約總人口的1成,的確是少數族群沒錯。然而放眼大自然,這套極端的標準卻完全不適用。黑猩猩用左手挖白蟻,北極熊用左爪抓魚;母貓雖然偏愛右爪,公貓則大多是左撇子。自然界早就懂得「左右開弓」,只有人類自己還糾結在誰是「正手」。

所以,下次在飯桌上有人用左手吃飯,請不要再眉頭一皺出聲制止。那不是錯,那是天生的另一種天份。

資料來源

- 左撇子不是怪胎 專家:成因仍難以理解

- 左利手的歷史、技術與身體研究

- 台灣電影《左撇子女孩》從坎城到多倫多,導演鄒時擎:這是一部真誠而充滿生命力的作品

- LEFT-HANDED GIRL|Bande-annonce

- Joel來談日本

同場加映

- 首爾官方為解決孤獨感問題推行「心靈便利商店」:你能在這吃拉麵、按摩或交新朋友

- 現代人的文明病「Boreout」:上班時間無所事事看似很悠哉,時間久了竟可能憂鬱纏身

- 尋找台式洗髮|全世界最棒的洗頭店,就是離你最近的那一家

核稿編輯:林君玶