打開任何一個娛樂平台,會發現近年來不論Netfilx或Webtoon,都有著眾多以「社畜」為主題的各式作品,反映現代人為了在競爭激烈的環境下生存,不惜犧牲休息時間,付出大把精力與時間工作,只為追求或維持良好生活品質。

不過與此同時,職場上還存在著另一種更多人正在面對的普遍性狀態——在上班時總是無所事事、經常需要裝忙,以及對職業毫無認同感,商業顧問Philippe Rothlin與Peter R. Werder把這種情況稱作「Boreout」也就是我們所熟知的職業倦怠。

比起用盡全力投入事業、追名逐利,多數人還是更注重勞逸平衡(Work-Life balance),在求職過程中也傾向於挑選錢多事少離家近的工作,為的就是用較低限度的努力,換取能夠維持基本生活所需的報酬。

儘管在入職初期需要學習與適應,但在工作上手後,若沒有迎來新的挑戰,或持續精進自我,只是日復一日地處理著簡單、重複性質高且單調的事務,,那很可能會加速消磨你對生活的熱情。

當「裝忙」在辦公室成為風氣

在Philippe Rothlin與Peter R. Werder所寫的《Diagnose Boreout》一書中提到,據國際人資公司Kelly Services調查,在歐洲有大約三成勞工認為自己壓力大,而有超過七成的人面臨著「有壓力才對」和「工作太輕鬆」矛盾,這些人在問題不在壓力無法負荷,而是在於他們的工作無法帶給他們成就感,因此經常感到無聊,自然也無法從工作中獲得價值與認同。

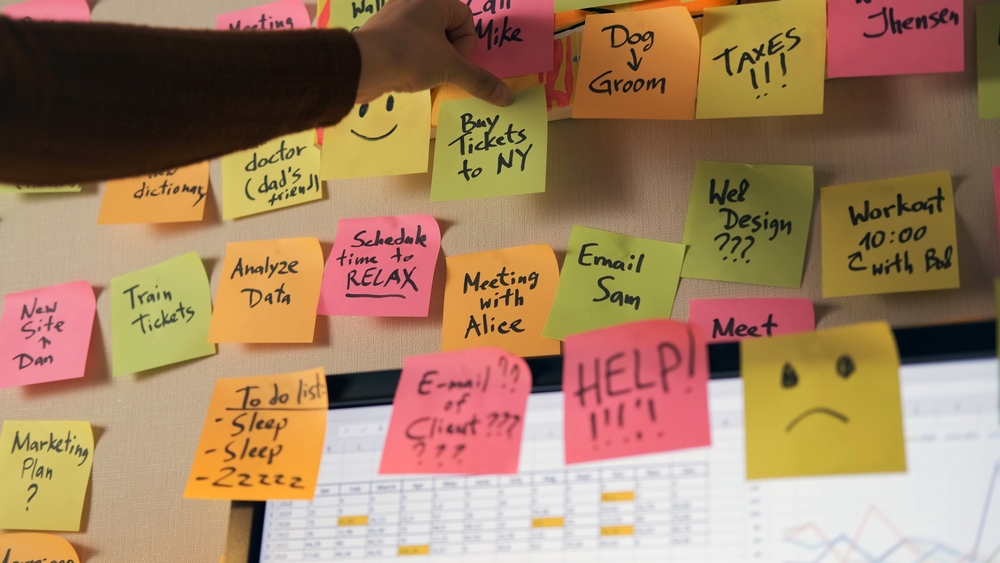

在Tiktok、instagram或是各大網路論壇上,皆能看到無數有關「裝忙」的討論,除了創作者會拍影片教授裝忙小訣竅之外,也有許多網友無私分享自己的裝忙經驗談,像是故意在打字時敲得更用力假裝認真工作,實則在跟朋友對話,或手上拿著眼藥水假裝在稍作休息,當作掩飾打盹的妙招。

裝忙有很多原因,除了避免被塞更多工作,還有被同事說閒話外,也反映實際上需要處理的事務不太耗時,表示公司的職責劃分有改進空間。加上公司若沒提供合理且透明的升遷管道,以及明確的成長機會,那確實會令人喪失鬥志。

雖然能在短時間內把所有正事都處理好,用剩下的上班時間偷偷與友人在線上閒聊、滑社群媒體找樂子,看似很輕鬆愜意,但在時間推移下,每日的摸魚換來的只是膚淺的感官刺激,無法滿足自我實現需求,容易讓人產生「工作沒有意義」的念頭。即使上班沒什麼壓力,但下班後依然疲累提不起勁——即是典型的職業倦怠。

久了也可能生病

儘管短期看來無傷大雅,但長期累積下來的壓力與疲倦感仍會對自身心理健康造成影響。世界衛生組織曾在2022年將職業倦怠列入國際疾病分類,並且明確指出其病徵,包含即使休息過了還是感到累、待人冷漠甚至有些憤世忌俗,還有經常懷疑與否定自己等等,顯然是文明病的一種。

面對職業倦怠,人們雖然無法從中獲得成就與價值,但也經常因擔心自己在外毫無競爭力,而抱持著不敢(或無法)離開目前崗位的想法,這會讓自己落入惡性循環當中。

若想掙脫職業倦怠困境,重新奪得人生的掌控權,不妨先將自己的需求與感受放在第一位,善用既有資源精進自我,或透過安排休假轉移注意力,擺脫沈悶;其次,培養更多元的興趣或技能,不論是重拾過去想發展但被你放棄的事物也好,去參加課程進修也行,讓自己接觸更新鮮的事物,有助於分散重心;最後,不要隱忍壓力,只要有需要,就直接聯絡心理諮詢或尋求專業協助,這是治癒自己的必要過程,也是找回生活熱忱的關鍵。

參考資料

延伸閱讀

- 壓力一大就忍不住躲進洗手間?你並不孤單,Z世代把「躲廁所」習慣取名「bathroom camping」

- 瑞典人為何選擇不結婚?因為真的不需要:「sambo」正從少數人的生活選擇,轉變為主流的伴侶模式

- 沒有演算法、比較心態的社群世界:社交App「Yope」為何成為Z世代的數位避風港?

文字整理:楊婕如

核稿編輯:林君玶