李安的《飲食男女》以台北為背景,圍繞一位退休中餐大廚與三位性格各異的女兒,透過家庭、愛情、烹飪、傳承、壓抑與釋放等主題,展開一場既溫情又犀利的現代華人家庭縮影。

電影開場就是一場精緻的中式料理準備過程,鏡頭緊貼菜刀、油鍋、魚鱗、蒸氣……李安以近乎儀式感的鏡頭語言,展現廚藝的嚴謹與美感,也在無聲中鋪陳出父親朱老先生的角色設定——一位中餐廳主廚、傳統家族的權威代表、一位在時代與家庭變遷中漸漸孤立的老人。

角色與敘事

朱老先生作為父親,他是傳統權威的象徵,沉默寡言,透過「煮飯」來維繫家庭關係。他無法說出口的愛,轉化為一道道繁複的菜餚。這種以行動取代語言的父愛,在家族成員逐一獨立後,顯得更為孤寂。

但最終,他與年輕女鄰居金玉的戀情,打破了觀眾與女兒們對傳統父權角色的預期。他並非鐵板一塊的頑固老人,而是一個有情慾、有渴望、也想重新開始人生的真實人物。

大女兒朱家珍是虔誠的基督徒、中學教師,看似嚴謹自律,其實深藏失戀後的創傷與情感渴望。她對家的依戀源自內心對安全感的追求,同時也反映出她對婚姻與愛情的保守與恐懼。後來她與體育老師結婚、懷孕,象徵她終於擺脫對「完美自律」的執迷,擁抱生活的不確定與柔軟。

二女兒朱家倩是航空公司主管,是三姊妹中最獨立、最理性、最具現代女性色彩的人。她對愛情表現出冷靜與克制,卻在與已婚男子的情感拉鋸中顯現出矛盾與掙扎。她代表都市知識女性的自我追尋,但最終也選擇了家庭,證明現代女性並非抗拒婚姻,而是在尋找一種「平等與情感都能共存」的關係。

小女兒朱家寧是大學生,青春叛逆、勇於嘗試、敢愛敢恨。她未婚懷孕、與男友迅速結婚搬出家門,代表新世代的果敢與自我實現。她是三姊妹中最早「出走」的人,也是最早在父親面前挑戰傳統的角色。

餐桌的象徵意義

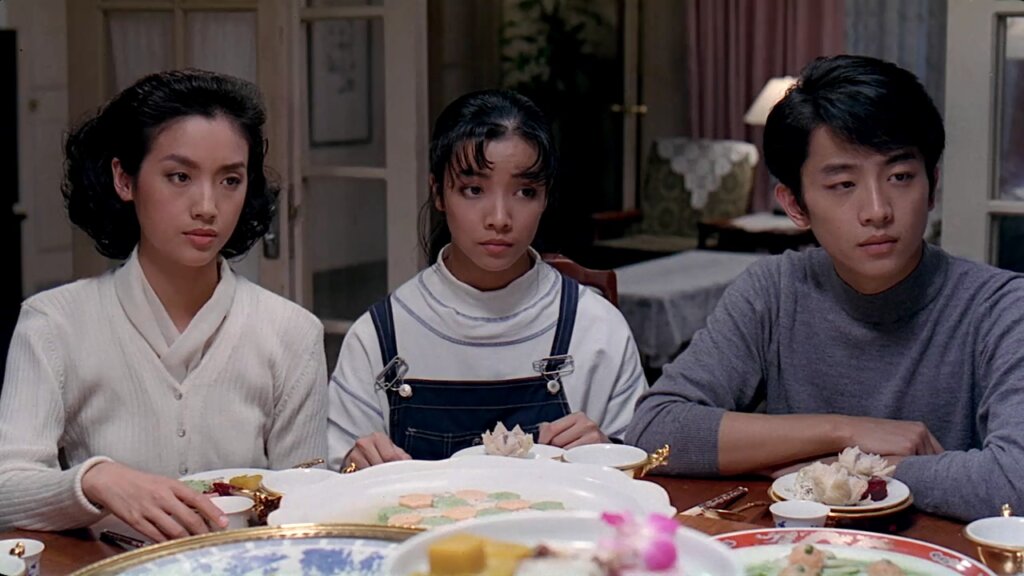

全片最重要的空間,是那張「餐桌」。每週日晚上的家族聚餐,是形式上的家庭儀式,也是一種「壓力鍋」般的存在。父親總是端出一桌山珍海味,但女兒們卻總以「我有話要說」作為餐桌話題的開端,說的卻不是家事,而是「我要搬出去」、「我要結婚」、「我要懷孕」,這張餐桌上沒有太多親密對話,更多是沉默與逃避。

李安用「吃飯」作為家庭的溝通儀式,卻揭示家庭成員之間的疏離與錯位,在這些精緻料理與言語尷尬間顯露無遺。餐桌上的食物越豐盛,情感的距離卻越遠。

傳統與現代的角力

《飲食男女》是一場東方文化與現代個體意識的拔河。父親朱老先生象徵「儒家父權」與「傳統倫理」的延續,而三位女兒則是「現代主體性」的覺醒與實踐。她們各自選擇不同的道路離開家庭,不是背叛,而是「自我實現」。

電影沒有刻意批判傳統,也沒有盲目歌頌現代,而是以溫柔筆調展示家庭成員如何在愛與自由之間找尋平衡。這種處理方式,正是李安風格的精髓:不激進、不道德化、不渲染衝突,而是細膩地描寫矛盾本身的必然與複雜。

片尾那場父親重拾味覺的場景,是整部電影的情感高潮:朱老先生與二女兒家倩在空蕩的老宅吃著家常菜,父親忽然發現自己嚐到了味道——這是一場象徵性十足的「情感解凍」。當他卸下父親的角色,與女兒平等相對時,味覺也回來了,愛終於回到了生活中。

延伸閱讀

- 《社群網戰》15週年:大衛芬奇解構,一個創造連結的天才,如何把自己推向徹底孤獨?

- 《愛在黎明破曉時》30週年:能夠相遇在那個沒有網路科技的年代,他們是多麽幸運

- 「角頭燒肉酒場」將銀幕經典化作台式街頭盛宴,呈現最接地氣的江湖味

責任編輯:周昱璇

核稿編輯:古家萱