「如果這個世界上有什麼魔法⋯⋯那一定藏在我們想要理解他人、分享事物的念頭裡。我知道這幾乎是天方夜譚,但那又如何呢?答案一定就在那裡。」

1995年,理查·林克雷特推出了一部近乎沒有劇情的愛情電影,卻深深打動了一整個世代。《愛在黎明破曉時》沒有跌宕轉折或高潮迭起,有的只是男女主角在火車上偶然相遇,決定在維也納共度一天。他們散步、坐在公園長椅上、走進唱片行、在河邊談心,從陌生人變成曖昧知己;觀眾彷彿也與他們一同在夜色中前行,沈浸在浪漫綿延的談話裡。

《愛在黎明破曉時》之所以動人,恰恰因為電影捨棄了幾乎所有戲劇性的包裝,只留下最根本的東西:兩個人說話的過程。他們談人生、家庭、愛、死亡、前任、性別角色,中間穿插了一些嬉笑怒罵,像極了你和某人曾經聊到深夜的時刻。

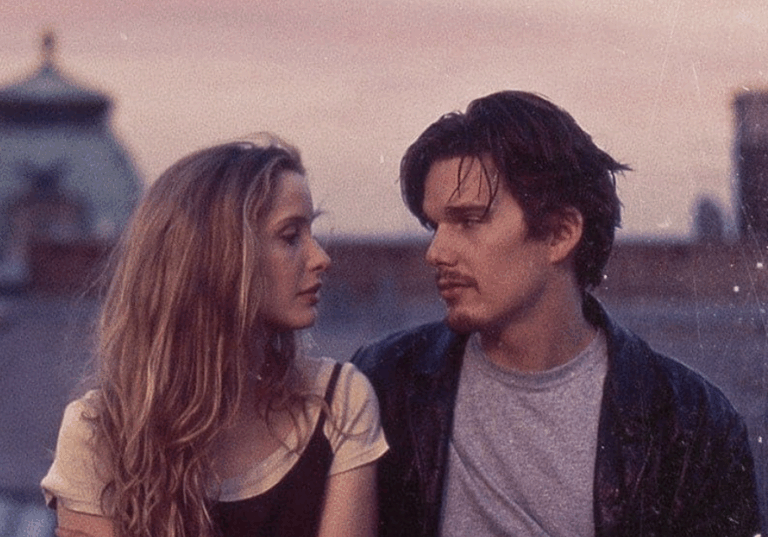

那是一種深刻的理解與共鳴。沒有炫目的鏡頭語言或剪接技巧,減少了美術造景或配樂的烘托,只靠茱莉蝶兒和伊森霍克的銀幕火花,還有一句一句走進人心的對白,打動一整個世代的觀眾。林克雷特用最簡約的手法,捕捉了人類互動最難得的一面:因為我們想跟彼此說話,所以我們就這樣一直聊下去。

一段只靠對話推進的浪漫故事

事實上,這樣自然流利的對話風格,並不是單靠導演跟另一位編劇完成的。茱莉·蝶兒在2016年的專訪中透露她與伊森·霍克也共同參與了劇本創作。那是許多觀眾並不知道的事:最初的草稿其實「就只有很多對話,而不是浪漫情節。」

林克雷特會選擇這兩位演員,正是因為知道他們本身就有在寫作,能夠帶入一種真實的情感與觀點。茱莉也說這些「浪漫的想法」讓她有機會寫出一部真正被拍出來的作品。她跟伊森並沒有在首部曲中獲得編劇掛名,是在續集《愛在日落巴黎時》和《愛在午夜希臘時》中才正式被列為共同編劇。

但無論如何,這兩個角色之所以能像真人一樣活在銀幕上,能讓我們相信傑西和席琳真的存在,很大一部分就是來自演員本人的投入與創造。

為什麼這場邂逅,會讓現代觀眾如此意猶未盡?

《愛在黎明破曉時》令人難以忘懷,是因為電影觸動了那些相信命運、相信一見鍾情的觀眾。即使只是一夜的邂逅,珍貴的交流也足以讓人一生回味。

如果電影發生在今天,傑西和席琳很可能只是彼此Instagram上的幾則限時動態。他們互相追蹤社群媒體之後,可能偶爾按個愛心或回個訊息,然後消失在各自的資訊海中,成為網路上的陌生人。他們應該不會有那種難以言喻的專注與火花,有的可能只是拍很多照、打很多卡,或是酒吧狂歡之後的一夜情。

但1995年的他們什麼都沒有,那時連email都還不普及。所以傑西最後在火車快到站時,才終於鼓起勇氣問席琳「妳要不要和我下車?」因為他知道如果不問出口,他很可能永遠再也見不到她了。

所以你說現代人為什麼會不斷談論跟回味這部電影?因為它捕捉了我們逐漸失去的東西:「願意嘗試」和「企圖理解」。在這個選擇太多又容易沒結果的年代,很少人專注在當下的情感交流,或是相信那股一瞬間的直覺與勇氣,決定走進未知。

他們在電影裡相遇,跟著我們在歲月中成熟

30年過去了,欣賞《愛在黎明破曉時》仍然讓人怦然心動。席琳有一句經典台詞是「我們人生中所做的一切,不就是為了多被愛一點嗎?」這句話或許就是整部電影的核心——不是談論愛的定義,而是記錄愛滋長的瞬間,以及那個讓人願意停下來傾聽對方的選擇。

林克雷特和兩位演員後來又拍了兩部續集,每隔九年,也讓對話從曖昧走向婚姻、從理想走向妥協。三部電影都維持著只有對話的形式,拍出兩人從相遇到錯過、曖昧到戀愛、結褵到摩擦的轉變。這幾乎像一場實驗:如果兩個人在不同人生階段再次相遇,他們還能再次愛上彼此嗎?

整個三部曲加起來的劇情時間不到兩天,卻像極了我們這一代在愛裡掙扎、成長的縮影。雖然再拍續集的可能性不高,但相信許多觀眾還是偷偷期待會有第四部、第五部,看著傑西和席琳走入人生的最後篇章。他們不一定要白頭偕老,但我們渴望在他們身上看見屬於晚年的人生智慧,或是再收穫一段值得珍藏的戀人絮語。

責任編輯:周昱璇

核稿編輯:林君玶