在這個人人談論裁員與就業焦慮的時代,朴贊郁選擇以最極端的方式探討現代社會的生存困境。這位以《分手的決心》榮獲坎城最佳導演獎的韓國電影大師,將於今年九月帶來他醞釀17年的野心之作《無可奈何》(No Other Choice),電影將在威尼斯電影節進行全球首映。

十七年磨一劍的執念之作

早在2009年釜山電影節期間,朴贊郁就已宣佈將改編科斯塔·加夫拉斯於2005年執導的《The Axe》,但他後來澄清,自己是先讀到唐納德·E·韋斯特萊克於1997年出版的原著小說《The Ax》,才決定進行改編。這個項目對朴贊郁而言,不僅是一次創作挑戰,更是他所謂的「終生計畫」——一部他希望能成為「代表作」的電影。

在電影中,李炳憲與孫藝珍首次搭檔飾演夫妻。李炳憲以《魷魚遊戲》等作品在國際舞台嶄露頭角,這幾年的《南山的部長們》、《緊急迫降》以及《終極對弈》都有他的身影;另一方面,相較電影產量極高的李炳憲, 《無可奈何》成為了孫藝珍產後復出的首部作品,同時也是她時隔8年回歸韓國電影,她飾演萬秀的妻子美利,在任何危機面前都毫不動搖,這種堅韌與萬秀的絕望形成強烈對比。

而配角陣容同樣令人期待:朴喜洵、李星民、廉惠蘭、車勝元等實力派演員的加盟。

當語言成為凶器,誰還記得溫柔的解僱方式?

《The Ax》故事講述中年紙業經理Burke Devore在被裁員18個月後,開始獵殺七名可能與他競爭同一職位的男子。這個看似荒誕的故事背後,藏著對90年代企業裁員潮最犀利的社會批判。朴贊郁將故事移植到韓國語境中,主角變成了由李炳憲飾演的「萬秀」,一個在紙業公司工作25年後突然被解僱的上班族。

朴贊郁的電影向來以其攝影技巧、構圖美學、黑色幽默,以及殘酷的主題內容而聞名。在《無可奈何》的首支預告片中,我們看到萬秀那句充滿黑色幽默的台詞:「聽說在美國,解僱被稱作『砍斧頭』。那你知道在韓國怎麼說嗎?」接著他在脖子上比劃,這種將語言暴力具象化的手法,正是朴贊郁慣用的敘事策略。

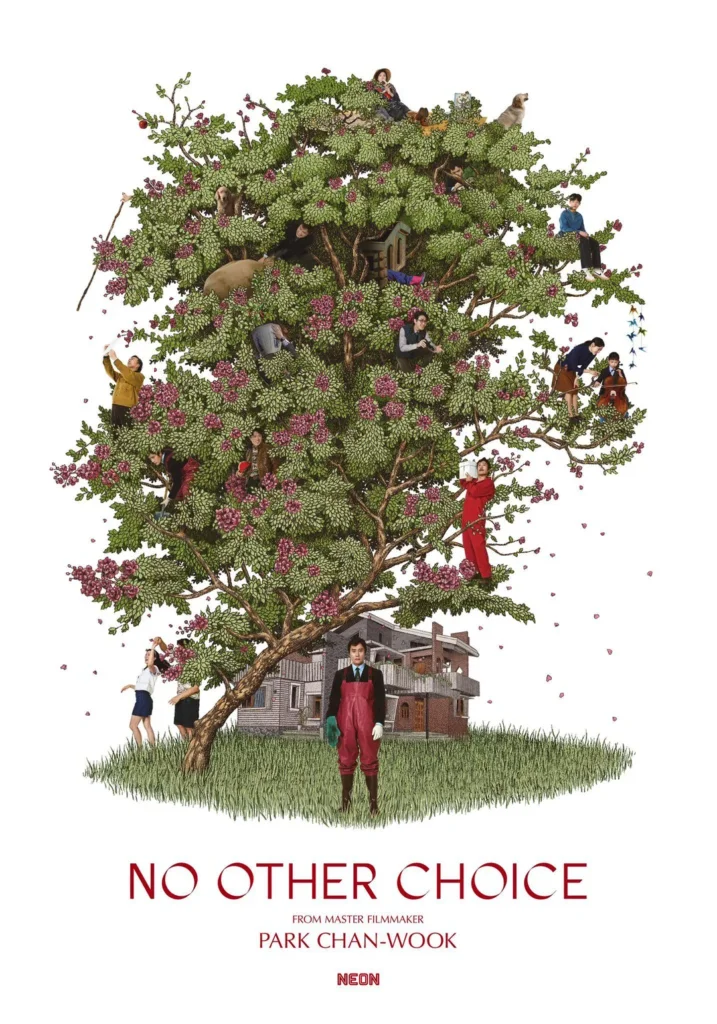

電影海報的設計同樣充滿象徵意味。一棵枝葉繁茂的大樹下,穿著西裝卻搭配防水衣的萬秀堅定地站在家門前,而樹葉間隱藏的各色人物——悠閒的善哲(朴喜洵 飾)、凝視檔案的範模(李星民 飾)、享受野餐的雅拉(廉惠蘭 飾)、提著皮鞋的時祖(車勝元 飾)——每個人都可能是萬秀的潛在目標,也可能是他內心掙扎的投射。

復仇之後,還有什麼值得被電影記住?

朴贊郁畢業於西江大學哲學系,他的學術背景深深影響了他的創作視野。他曾坦言自己受到索福克勒斯、莎士比亞、卡夫卡、陀思妥耶夫斯基等文學巨匠的影響,而《無可奈何》正是這種哲學思辨與電影語言結合的產物。

在原著小說中,作者透過主角的犯罪行為,尖銳地諷刺了資本主義邏輯的冷酷無情。當公司為了16%的股息增長而裁掉600名員工,將工作外包到羅馬尼亞時,個人的生存與尊嚴便成了可被犧牲的數字。朴贊郁將這種資本主義的殘酷邏輯推向極致:如果市場法則允許企業消滅競爭對手,那麼個人為什麼不能「消滅」就業競爭者?

如果說「復仇三部曲」是朴贊郁對個人怨恨的極致表達,那麼《無可奈何》則代表他創作視野的重要轉向:從個人復仇升華為對社會制度的控訴。

走出了《下女的誘惑》的情慾迷宮,撥開了《分手的決心》的情感迷霧,《無可奈何》攤開的是現代人被迫進行的生存遊戲。當一個誠實工作25年的男人突然失去一切時,社會的道德準則還能約束什麼?

《無可奈何》已正式入選威尼斯國際電影節主競賽單元,NEON獲得北美發行權,MUBI則負責英國、愛爾蘭、拉丁美洲等地區的發行。期待《無可奈何》在威尼斯影展的表現。

責任編輯:周昱璇

核稿編輯:林君玶